Por Torres Camila Rocio

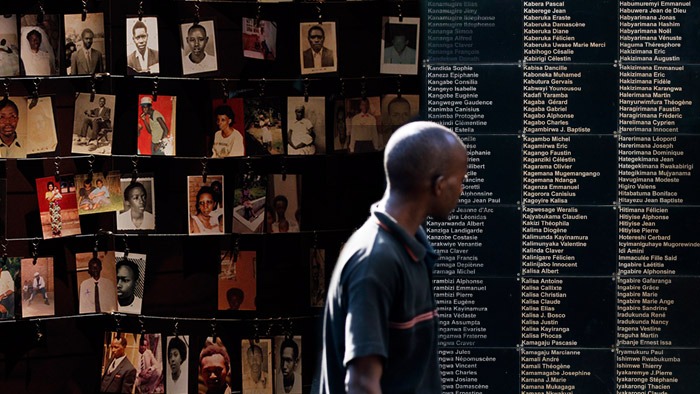

El 7 de abril se conmemora un nuevo aniversario del genocidio de Ruanda, un episodio sumamente traumante para la historia de la región centroafricana. Conllevó un cambio paradigmático en lo que respecta el derecho internacional, puso en tela de juicio el accionar de las Naciones Unidas y dejó cicatrices imborrables en los supervivientes del genocidio. Hasta el día de hoy, estos recuerdos tienen una fuerte presencia en la política estatal y en el comportamiento social de los ciudadanos ruandeses.

El contexto histórico

El contexto histórico de los hechos poseen raíces históricas muy profundas, remontables a la época colonial. Originariamente en el territorio de Ruanda han convivido tres etnias mayoritarias, los hutus, los tutsi y los twa -estos últimos representando tan solo un 1%-. Fue durante la época colonial donde se exacerbaron las diferencias entre las etnias, donde los belgas promovieron a los tutsis como la élite gobernante, lo que generó un gran descontento entre los hutus.

En lo económico, los tutsis controlaban la tierra y el comercio, mientras que los hutus eran principalmente agricultores y trabajadores. Por otro lado, aunque existía cierta movilidad social, donde los hutus podían ascender a la categoría de tutsis mediante la acumulación de riqueza, esto no era el común.

En las décadas previas al genocidio, surgió una ideología que promovía la superioridad hutu y el odio hacia los tutsis, alimentada por medios de comunicación como la Radio Télévision Libre des Mille Collines.

Ya hacia la década de 1990, las tensiones fueron en aumento. Fue así como en octubre de 1990, el Frente Patriótico Ruandés (FPR), compuesto principalmente por tutsis exiliados en Uganda, invadió Ruanda. Esto desencadenó una guerra civil que duró hasta 1993, cuando se firmó el Acuerdo de Arusha, un tratado de paz que buscaba establecer un gobierno de coalición

El genocidio

El genocidio se desencadenó tras el asesinato del presidente ruandés Juvénal Habyarimana, de etnia hutu, y el presidente burundés Cyprien Ntaryamira el 6 de abril de 1994, cuando su avión fue derribado sobre Kigali. Este incidente exacerbó las tensiones ya existentes entre los hutus y los tutsis, siendo estos últimos culpabilizados de tal ataque.

Los principales perpetradores del genocidio fueron las milicias hutus, como los Interahamwe, que fueron entrenadas y equipadas por el ejército ruandés. Estas milicias, junto con civiles hutus, llevaron a cabo las masacres. Las víctimas principales fueron los tutsis, pero también se incluyeron hutus moderados que se oponían al régimen.

La masacre duraría hasta el 24 de julio de 1994, cuando el Frente Patriótico Ruandés (FPR), liderado por Paul Kagame, derrotó al ejército y las milicias hutu, estableciendo un gobierno de unidad nacional

Los números resultantes fueron sumamente alarmantes, se estima que alrededor del 70% de los tutsis fueron asesinados durante el genocidio, algo asi como 1.000.000 de personas. Se reportaron alrededor de 550.000 violaciones y se cree que alrededor de 2.000.000 de personas se vieron obligadas a desplazarse a países circundantes como la República Democrática del Congo, Burundi y Tanzania.

La reacción de la sociedad internacional

La lentitud e ineficacia de la reacción de la sociedad internacional fue severamente criticada, siendo calificados por amnistía internacional como “cómplices por omisión y mirar hacia otro lado”. Cabe resaltar que varios soldados de las fuerzas de mantenimiento de la paz en Ruanda fueron asesinados, y en vez de mandar más refuerzos, el consejo de seguridad de Naciones Unidas resolvió reducir la misión de 2.500 soldados a 270.

La UNAMIR – Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda- al momento de los hechos se encontraba sumamente mal organizada y no supo anticipar las posibilidades de que allí se pudiera cometer un genocidio. Esta se encontraba limitada solo a respaldar la aplicación del Acuerdo de Paz de Arusha firmado en 1993 que debía conducir a un gobierno de transición de coalición.

El 8 de noviembre de 1994, las Naciones Unidas establecieron el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) para juzgar a los responsables del genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en territorio ruandés entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994

El 16 de abril de 2014, 20 años después del genocidio, Naciones Unidas reconocería públicamente su tardía intervención y emitiría una disculpa internacional a las víctimas.

La actualidad de Ruanda

En la actualidad, Ruanda aún continúa generando cierta controversia. Paul Kagame, líder del Frente Patriótico Ruandés, ha gobernado el país desde 1994 y tras una reforma constitucional realizada en el 2015 le permitirá poder seguir en el poder hasta el año 2035.

Se ha puesto en tela de juicio reiteradas veces la calidad democrática de Ruanda, siendo Kagame reelecto una y otra vez con porcentajes que oscilan entre el 93% al 99%. Por otro lado, en materia económica Ruanda ha experimentado un crecimiento significativo de su PBI del 7,2%, mejorando las estructuras y servicios públicos.

Es menester resaltar que Ruanda cuenta con uno de los porcentajes más elevados de participación femenina en política del mundo, siendo mayoritaria su presencia en el parlamento en comparación con los hombres.

Conclusión

Este trágico evento ha dejado cicatrices profundas que, hasta el día de hoy, siguen sanando. Ha generado consecuencias y provocado cambios estructurales en las operaciones de las misiones de las Naciones Unidas, además de poner sobre la mesa de discusión problemáticas antiguas que, si bien persisten, requieren de soluciones actuales. Entre muchas otras reflexiones, es nuestra responsabilidad preservar la memoria de estos hechos y aprender de ellos, con el fin de evitar que estos episodios tan traumáticos para la humanidad se repitan.